今回は記事がいつにもまして長いので、小見出しいれてます。

なんというか、微妙にツッコミどころの多いカメラの出来、スーパーCCDハニカムSRのおかげで奥が深いCCD-RAW現像、イレギュラーな使い方などなど、とにかく触るのが面白いカメラで、書くことが次から次へと出てきちゃう。

FinePix F700というと、時は2003年。

第四世代スーパーCCDハニカムが、画素数・解像度重視のHRと、ダイナミックレンジ・階調表現重視のSRに分かれ、そのSR搭載第一号モデルとして、F700は発表された。

2月に春に発売すると発表されたF700は遅れに遅れ、夏を過ぎ、秋になってから発売された。

その頃、私はちゃんと新品を買って最新情報をしっかりチェックしているデジカメファンだった。

スーパーCCDハニカムSR、こりゃ大したもんっぽいぞ、F700はすごいかもしれない……と思ってたけど現物が出てこず、発売される頃には忘れていた記憶がある。

まあ、2003年ってコニカKD-510Zが出た年で、あれは我々コニカKDファンの頭をそれ一色に埋め尽くしてしまうインパクトがあったので、その時に絶賛延期中だったF700のイメージが消えちゃうのも仕方なかったかも。

それから10年経って、10年前のカメラをジャンクで漁るなんて趣味を持つようになった。

じゃあ、当時ウワサのFinePix F700をつまんでみるか、とはなかなかならなかった。

F700は、当時そこらじゅうのデジカメを故障に追い込んでいた、不良CCD問題にぶち当たっている機種。決してジャンクワゴンではレアな機種ではないけれど、ちょっと手を出しづらい。

が、改めてスーパーCCDハニカムについて調べていたら、「スーパーCCDハニカムSRを搭載したコンパクトデジカメはF700とF710だけ」という事実が浮かび上がって、やっぱり試したくなった。

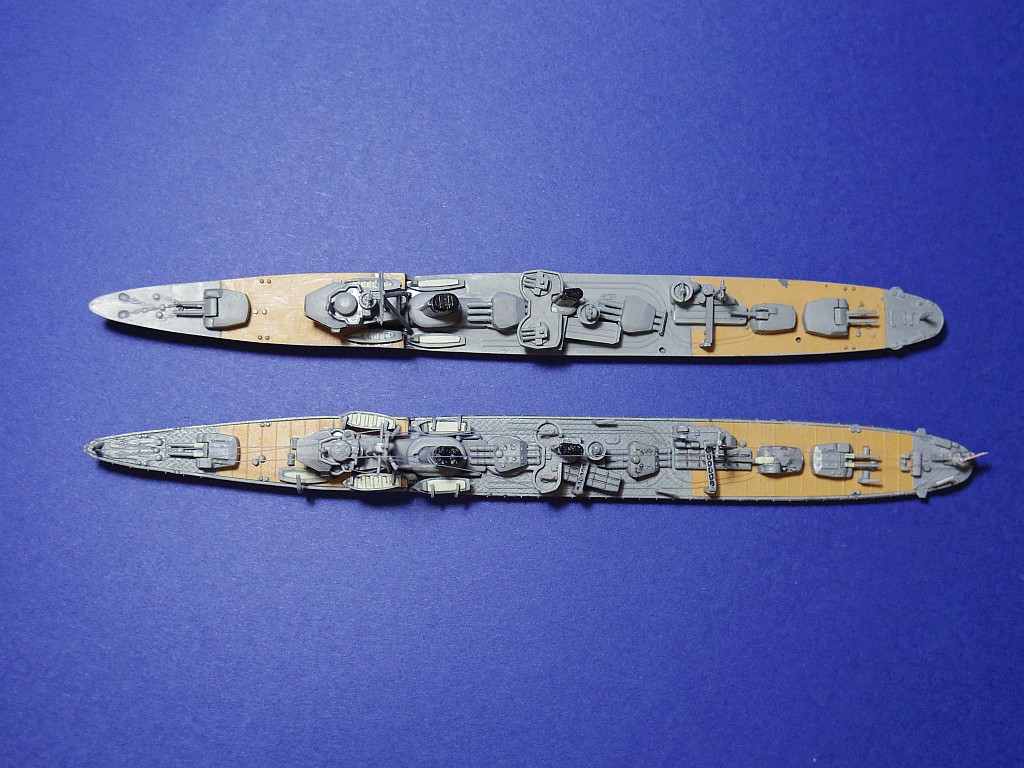

この2機種を探して、どうにか動くものが手に入った。

今回は口上が長いが、元々、「自分的にデジカメが熱かった300~500万画素時代を追体験する」というのが私のジャンクカメラ漁りの主目的だから、あの頃の機種はあれこれ言いたくなる。

さて、手に入れた個体は、アスファルトに落下させたらしい傷がある。

筐体右後ろと左前にあるのだけど、傷のつき方がかなり違うので、2回やったっぽい。

普通はこんな個体は避けるのだけど、安かったからまあいいや、で行っちゃった。同じ日に外観は極上なF710もつまんだけど、こっちはCCD不良でアウト。なかなか見た目じゃわからない。

レンズに落下の影響があるかな……と撮った画像を見ていると、テレ端で無限遠が出てないか何かで、えらくぼんやりしている。

Exifを見ると最小のF10まで絞ってるから、開放が甘いとかでもない。小絞りボケってここまで強くは出ないと思うし。

ワイド側での遠景はこの程度には解像してるので、こっちは一応大丈夫そう。

とはいえ、今回はこんな状態ということで、あまりレンズの質をどうこう言わないことにしよう。

ワイド側は、別に文句あるような写りはしてない。周辺減光があんまり見えないのは良いし、歪曲もデジタル補正しない世代としては普通のレベル。あ、どうこう言ってる。

ワイド端じゃなくてワイド側といってるのは、このカメラ、なぜか起動した直後が広角端じゃなくて、少しだけ望遠側に寄った位置になっている。

この画像を撮った時は気付いてなくて、気付いてからもすぐ忘れちゃう。

ちなみに起動時8.5mm・換算39mmくらい、広角端は7.7mm・換算35mm。

これはそういう仕様なので、落下によっておかしくなってるわけではない。

F700は、元々無印xDピクチャーカードにしか対応しなかったらしく、上限容量は512MB。

そうなると、今からでは使えるメディアを探すのが苦しい。私は256MB持ってるけどね。

しかし、かつて実施されていたPictBridge対応のファームウェアアップデートサービスを受けていると、Type Mなど大容量にも対応して、2GBまで扱えるようになっているとか。

私の手元のF700は、CCDも生きているし2GBも使えるから、どうやらファームウェアは新しいらしい。Exifを見て、Softwareの項目が「Digital Camera FinePix F700 Ver3.00」なら最新とのこと。

リコールを受けたついでにアップデートされていたケースもあるとか。

2GBのカードをフォーマットすると心配になるくらい時間がかかるけど、そのうち終わるので無理に止めずにそのままで。

で、まず堺のあたりを徘徊しながらぱちぱち撮ってみた。

画質設定は、とりあえず600万画素にした。

スーパーCCDハニカムSRは、S画素とR画素の特性の異なる画素を同数備えて、それぞれ1画素ずつ、合わせて2画素使って1画素相当の情報を取り出す。

F700のCCDは、S画素300万・R画素300万を持つ600万画素CCD。

これが通常のベイヤー配列CCDであれば、「じゃあ300万が出力画素数だろう」で済む話なのだけど、ハニカム配列だからまた話が変わる。

ハニカムは画素数の2倍で出力するのが当時のフジフイルムの考えなので、そうすると600万画素で記録するのがベストとなる。

まあ、さっきの等倍切り出しを見ての通りで、ちゃんと600万画素の解像度があるか、というと、やっぱり足りない感じはある。

でも被写体によっては600万でもいいかなと思えるシーンもあったりもする。

ならまあ、一応600万画素にしておくのがいいかな。

(このblogではどうせ200万画素くらいにしちゃうけど)

画素数は選べるけど、JPEGの記録品質は選べなかった。

Exifを見るとNORMALと書いてある。FINEじゃないのが気になるけど、別に低いわけじゃなさそう。

その他の設定はまるっとデフォルト、何でもカメラまかせのオートで撮影。

ただ、測光モードだけは、平均・マルチ・スポットのうち、平均を選んだ。多分デフォルトはマルチ。

以前FinePix 6800Zを使ってみた時、マルチでは中央に偏重してる感じで好みに合わなかったため。私わりと平均的なのが好き。

さてスーパーCCDハニカムSRは、広いダイナミックレンジが売り。

で、実際にダイナミックレンジが広いかどうかと画像を見ていても、うーん、どうだろう。正直よくわからない。

そこで、この画像のガンマをぐっと下げてみた。

こうすると、光が反射して真っ白になりかけていた金属の説明板が、白飛びせずに粘っている。

他のカメラでも粘るシチュエーションだったかもしれないけど、とりあえずF700は粘った。

感度の高いS画素と、感度の低いR画素を同時に使うことで広いダイナミックレンジを実現、というからには、「S画素では白飛びしてしまう部分を、R画素が補う」と考えられる。

逆かもしれないけれど、まあ説明見る限りSが主でRが従に見える。

とすると、白飛びを抑える作用はあっても、黒つぶれを抑える作用はあんまり期待できないかも。

ともあれ、こういう金属看板をメモ代わりに撮影すると、反射で飛んで読めなくなっていたりしがち。

F700で撮ったのは、明るすぎるようでもガンマを下げればちゃんと読めた。少なくとも看板メモには強そうだ。

大和川を渡ってぶらぶら歩くと、安立町の商店街に。

何度か来たことはあるけれど、ここの東通り商店街には行ってみたことがなかったので行ってみる。

ところで、花を撮ってみたら見事がっかりな奥ピン。

この後何度か花マクロにチャレンジして、やたらと奥ピンが乱発されて成功例が少ない。

マクロ最短は9cmというからそれなりに寄れるはずなんだけど、どうも手前より奥にあわせがち。液晶もピント確認できるほど大きくも高解像度でもない。

マルチAFじゃなくて、1点指定でやればもう少し歩留まり良くなるのかな……。

とりあえず簡単に撮って回ってみて、まあ、なかなかよく写るな、と。

起動も早いし、使いやすい。

気になったのは、電源スイッチが結構固めのスライドスイッチ。

これは多くの人には不満点になりそう。特に、スライド左でOFF・中央で再生・右で撮影なんだけど、固すぎて再生しようとして撮影までいっちゃいがち。

しかしながら、手袋しながらでも問題なく撮影開始できる。

バイクに乗ったままスナップを撮りたいときに、押しボタンスイッチが押せなくて手袋を外すことが多いんだけど、これならそのままいける。私にとってはメリット。

レンズがワイド端で起動しないことの他にも、わりと細かいところで首を傾げるところはある。

露出補正しても液晶ファインダーに反映されないとか。撮影してポストビューには反映されてるけど、おおまかな確認くらいしたいな。

露出補正の操作も、露出補正ボタンを押しながら十字キー左右で操作。独立ボタンがあるのはいいけど、まさか押しながらとは。

必ずしも押しながらで悪いとはいわないけど、露出ボタンを押してない時に左に入れるとマクロモードで、ズームしてるとワイド端に移動する。つまり操作ミスするとズーミングと構図取りをやり直し。

DISPボタンで画面に分割線を出せるけど、この設定は記憶しないので、電源切ったら分割線なしに戻ってるのも惜しい。

液晶オフも記憶しないから、省エネ利用にも差支えがあるな。

このカメラはある程度大きさに余裕がありそうな筐体なのに、700mAhしかない小さなNP-40を使う。

カタログスペックでさえ明らかにスタミナがないのがわかる(CIPA基準で110枚)。

すると液晶オフは記憶してほしいところ。

それから、あまり色味のないシーンで目立つんだけど、ホワイトバランスが緑に転ぶ気がする。

上の写真なんか結構目立つし、東通り商店街入り口のカットも緑っぽいように思える。

まあ、異常というほどではないかもしれないけど。

載せたカットでは目立ってないけれど、CCDにゴミがついてるみたい。

どうもこのカメラはずいぶんゴミが入りやすいみたいで、私以外でもゴミ入った報告がネットで多数見られた。

レンズが動いたら外気を吸い込むとか、何かゴミを入れやすい造りになってるんだろうな。

F700は、CCD-RAWでの撮影が可能。

そして嬉しい事に、s7rawというフリーウェアで現像できて、これが高機能。

どうせならRAWで撮ってみようということで、再び実写へ。

とりあえず、特に設定を触らずそのままs7rawで現像したRAWと、RAWのプレビューとして入っていたJPEG画像を見比べてみる。

ちなみにプレビューは1280x960で、Irfanview当たりのビューアに.RAFファイルを食わせると表示してくれる。

色がぜんぜん違いますがな。

s7rawの方に「Use Old WB」という設定があり、それを有効にしてみると下のような緑っぽいホワイトバランスになった。

そうすると、どこかでFinePixのホワイトバランスのアルゴリズムが変わったのかな。

以前撮ったFinePix 6800Zとか4700Zとかも、下のような色だったような気がしなくもない。F700より一年後のF610だと、下より上の色だったような。

どっちが正しいかとなると、私は上のs7rawの色のほうが正しく思える。

上がマゼンタに転んでるように見える人も居るとは思うけれど。

また、JPEGは若干周囲がトリミングされるようで、RAWの方が写っている範囲が広い。

熊取町から貝塚市へ。

貝塚市から岸和田市へ。

FinePixのマルチ測光は中央重点が強すぎて気に入らない……と先に書いたのは、上の神於寺のようなカットで、真ん中に引っ張られて大オーバーになるのが嫌だから。こういうのよく撮るし。

しかしF700の場合、平均測光にすると空や屋根の反射に引っ張られてずいぶんアンダーになる。

あとでマルチ測光に切り替えてみると結果がよくなった。このカメラはマルチのほうが無難か。

RAWで撮って気になるのは、撮影時の制限。

[F]ボタンから入れるFinePix Photo Modeメニューがアクセス不能になる。

そのメニューには、ISO感度・記録画素数・FinePixカラー(スタンダード・クローム・B&W)がある。

画素数固定は当然としても、感度が最低で固定。それはちょっと厳しいものがある。

もっとも、機能制限がヘンなのはRAWに限らない。JPEGでも不思議な制限だらけ。

モードダイヤルで、何でもかんでもオートにしかできないAUTOモードにすると、感度・ストロボがオートにできる。しかし測光モードは選択不可で露出補正も不可。

Pモードにすると、感度が選べるようになるけどオートがなくなる。ストロボオートもなくなって、使うなら強制発光になる。A/S/Mいずれも同じ。

シーンプログラムだと、シーンモードを問わずAEブラケットも露出補正も使えなくなる。

ほとんどすべてのモードにおいて、何らかの機能が制限されてしまう。無制限ですべてができるモードが存在しない。

コンパクトカメラって、Aモードがあっても絞りが二段階だったりするのが多いのに、F700はしっかり絞り羽根を備えてF2.8から8.0まで3段分、1/3段刻みで設定できる。(シャッタースピードが1/1000秒までで、昼間は開放使えないけど)

なのに、意図のよくわからない機能制限に邪魔されるのはなんとも惜しいな。

高感度使いたい時だけJPEGに戻すというのは、RAWの切り替えがメニューの奥の奥にあって非常に面倒。

-2EVまで露出補正して現像で救えば2段増感のISO800相当だから、そのほうが早い。

RAWでは撮影間隔も長くなって、10秒とはいわないまでも、5秒は待つ感じ。

ファイルサイズが13MB程度になり、単純に書き込みに時間がかかるんだと思う。

連写モードボタンも無反応になり、連写もブラケットも使えない。使えてもこれじゃしかたないな。

2GBのカードで、RAWの撮影枚数は157枚と出る。

JPEG 6Mで1360枚、3Mで2558枚。

2GBあればRAWでもいいけど、512MB程度だとなかなか使えなさそう。すぐJPEGと切り替えられるような仕様なら使い分けもできるんだけどなあ。

s7rawで現像すると、ハニカムSRのS画素とR画素を別個に現像したり、比率を変えて混合したりといった処理ができちゃう。

実際に見てみると。

こうして並べてみると、やっぱり主に使われるのはS画素で、R画素はハイライトの白飛び防止のためのものなのがわかる。S画素だけでも画像は成立している。R画素じゃ成立していない。

しかしS画素のみだと、太陽の周りは完全に潰れてしまって、太陽に重なった葉や枝も掻き消えている。そんな極端なところだけでなく、白い花にも飛んでる部分がある。

SR混合の画像だと、太陽まわりもかなり潰れずに生きていて、白い花はより綺麗に写っている。

別にハイライト以外がアンダーになっているわけでもなく、これはよくハニカムSRが活きたカットだと思う。もっとR画素の比率を増やして、空の白飛び面積を減らすこともできる。

まあ、こんな太陽モロ入れなんて無茶は極端な例だとしても、普段はさりげなく画像を白飛びから救ってるんじゃないかな。

ちなみに、ネットで「JPEGではS画素しか使われてない」という説をちらっと見かけたんだけど、RAWのプレビューJPEGを見ると、これはS:50/R:50の混合に近い。

通常のJPEG撮影ではわざわざR画素を殺してる、というのも変な話だし、多分ちゃんとR画素も使ってるんじゃないかな。

露出補正-2EVで、現像で+2EV増感、をやってみた上がりがこちら。

ハニカムCCDは割と、どんな被写体でもちょっとざらついた感じの写りをする。

偽色が出るようなノイズではないので、コンクリートなんかでは別に違和感も出ない。

2段増感でこの程度だったら、私なら想定内かな。

この手前のツボは釉薬のヒビがあるけれど、この写真を増感したり明度を上げたりすると、明るい部分でヒビが見えにくくなる。

そこでSR混合比を変えてRを増やすと、またヒビが見やすくなる。

太陽ほど極端なものでなくても、やはりハニカムSRは効果ありそう。

s7rawには、「SR画素混合比」のようなスペシャルなものはもちろん、ホワイトバランスやトーンカーブ、シャープネスなどの一般的なRAW現像でやれることはひと通りやれる。

レンズ補正の機能もあり、さすがにデジタル一眼の純正レンズのようにフルオートで歪曲収差補正までは無理(手動ではできる)とはいえ、「画面全体を走査して倍率色収差を検出して補正する」ところまではやってくれる。

RAW現像を使いこなせれば、F700/F710のポテンシャルをぐっと引き出せそう。

ついでに、RAW関係ないけど、平均測光とマルチ測光の上がりの違いを。

同じようなカットのつもりで結構違ってたけど、まあマルチのほうが無難な仕上がり。

露出補正がファインダーに反映しない仕様だから、無難な方が頼もしい。

二度目になるけど、F700はバッテリーがNP-40で、700mAhそこらの小さいもの。

筐体は大型とは言わないけど小型モデルともいえないサイズなのに、バッテリーだけ超スリムモデルで使うようなやつ。

おかげで、あんまり持たない。

ところで、このカメラは充電器は付属しない。

ACアダプターが付属して、接続すると本体で充電する。

ということは、こういうことができる。

F700のACアダプターは、電圧5V・電流1.5Aのもの。

電圧ならUSBで足りるし、電流も最近の大出力タイプなら出せるものがある。

プラグが問題だけど、これはありふれた汎用の丸ピンで、EIAJ極性統一プラグタイプ2というもの。

同じプラグを使っているのがPSP。おかげでUSB充電ケーブルが簡単に買える。

他にも、手元にあるものではSONY Tablet PとかLifetouchのようなタブレットPCのACアダプターが、同じプラグで同じ電圧、電流も1.5Aや2A程度のものだった。

これらを接続すると、電池を抜いていても撮影できた。

すると、1.5A以上を出力するものなら、モバイルバッテリーで駆動することもできそう。

……と思って上の写真の、2A出力だというモバイルバッテリーを買ってきたのだけど、あいにくこれではちゃんと動作できなかった。

まあケーブルが明らかに細いし、抵抗値とかチェックされて出力下げられてるのかもしれない。

モバイルバッテリーで充電はできるから、この頼りないバッテリーライフを補う役目は果たせる。

充電だけであれば、モバイルバッテリーの出力電流は500mAでも1Aでも大丈夫そう。再生モードもなんとか動くみたい。

EIAJ タイプ2のプラグを使うデジカメは、古いものを中心にかなり多数ある。

同じプラグで2Aくらい出るACアダプターがあると、動作確認などに便利。

稀にある本体充電のカメラ(LUMIX DMC-F7とか)では、同じように充電もできるだろうと思う。

それにしても、F700とはなんとイジるところの多いカメラだろう。

ぶっちゃけJPEG撮って出しだと微妙に物足りん感じで、RAW現像やろうという気にさせる。

カメラ自体にもなんか頼りない部分が多いから、工夫して使って補う必要がある。

こうなると、レンズの状態がまともな個体を探し出したいな……

なんというか、微妙にツッコミどころの多いカメラの出来、スーパーCCDハニカムSRのおかげで奥が深いCCD-RAW現像、イレギュラーな使い方などなど、とにかく触るのが面白いカメラで、書くことが次から次へと出てきちゃう。

枕

FinePix F700というと、時は2003年。

第四世代スーパーCCDハニカムが、画素数・解像度重視のHRと、ダイナミックレンジ・階調表現重視のSRに分かれ、そのSR搭載第一号モデルとして、F700は発表された。

2月に春に発売すると発表されたF700は遅れに遅れ、夏を過ぎ、秋になってから発売された。

その頃、私はちゃんと新品を買って最新情報をしっかりチェックしているデジカメファンだった。

スーパーCCDハニカムSR、こりゃ大したもんっぽいぞ、F700はすごいかもしれない……と思ってたけど現物が出てこず、発売される頃には忘れていた記憶がある。

まあ、2003年ってコニカKD-510Zが出た年で、あれは我々コニカKDファンの頭をそれ一色に埋め尽くしてしまうインパクトがあったので、その時に絶賛延期中だったF700のイメージが消えちゃうのも仕方なかったかも。

それから10年経って、10年前のカメラをジャンクで漁るなんて趣味を持つようになった。

じゃあ、当時ウワサのFinePix F700をつまんでみるか、とはなかなかならなかった。

F700は、当時そこらじゅうのデジカメを故障に追い込んでいた、不良CCD問題にぶち当たっている機種。決してジャンクワゴンではレアな機種ではないけれど、ちょっと手を出しづらい。

が、改めてスーパーCCDハニカムについて調べていたら、「スーパーCCDハニカムSRを搭載したコンパクトデジカメはF700とF710だけ」という事実が浮かび上がって、やっぱり試したくなった。

この2機種を探して、どうにか動くものが手に入った。

今回は口上が長いが、元々、「自分的にデジカメが熱かった300~500万画素時代を追体験する」というのが私のジャンクカメラ漁りの主目的だから、あの頃の機種はあれこれ言いたくなる。

個体の状態について

さて、手に入れた個体は、アスファルトに落下させたらしい傷がある。

筐体右後ろと左前にあるのだけど、傷のつき方がかなり違うので、2回やったっぽい。

普通はこんな個体は避けるのだけど、安かったからまあいいや、で行っちゃった。同じ日に外観は極上なF710もつまんだけど、こっちはCCD不良でアウト。なかなか見た目じゃわからない。

|

| テレ端遠景・等倍切り出し。 ダイセル堺工場跡地に残る、創業時の本社社屋。 |

レンズに落下の影響があるかな……と撮った画像を見ていると、テレ端で無限遠が出てないか何かで、えらくぼんやりしている。

Exifを見ると最小のF10まで絞ってるから、開放が甘いとかでもない。小絞りボケってここまで強くは出ないと思うし。

|

| ワイド側遠景・等倍切り出し。 大和川。緑の鉄橋は南海本線。 |

ワイド側での遠景はこの程度には解像してるので、こっちは一応大丈夫そう。

とはいえ、今回はこんな状態ということで、あまりレンズの質をどうこう言わないことにしよう。

ワイド側は、別に文句あるような写りはしてない。周辺減光があんまり見えないのは良いし、歪曲もデジタル補正しない世代としては普通のレベル。あ、どうこう言ってる。

ワイド端じゃなくてワイド側といってるのは、このカメラ、なぜか起動した直後が広角端じゃなくて、少しだけ望遠側に寄った位置になっている。

この画像を撮った時は気付いてなくて、気付いてからもすぐ忘れちゃう。

ちなみに起動時8.5mm・換算39mmくらい、広角端は7.7mm・換算35mm。

これはそういう仕様なので、落下によっておかしくなってるわけではない。

F700は、元々無印xDピクチャーカードにしか対応しなかったらしく、上限容量は512MB。

そうなると、今からでは使えるメディアを探すのが苦しい。私は256MB持ってるけどね。

しかし、かつて実施されていたPictBridge対応のファームウェアアップデートサービスを受けていると、Type Mなど大容量にも対応して、2GBまで扱えるようになっているとか。

私の手元のF700は、CCDも生きているし2GBも使えるから、どうやらファームウェアは新しいらしい。Exifを見て、Softwareの項目が「Digital Camera FinePix F700 Ver3.00」なら最新とのこと。

リコールを受けたついでにアップデートされていたケースもあるとか。

2GBのカードをフォーマットすると心配になるくらい時間がかかるけど、そのうち終わるので無理に止めずにそのままで。

実写その一・堺

で、まず堺のあたりを徘徊しながらぱちぱち撮ってみた。

画質設定は、とりあえず600万画素にした。

スーパーCCDハニカムSRは、S画素とR画素の特性の異なる画素を同数備えて、それぞれ1画素ずつ、合わせて2画素使って1画素相当の情報を取り出す。

F700のCCDは、S画素300万・R画素300万を持つ600万画素CCD。

これが通常のベイヤー配列CCDであれば、「じゃあ300万が出力画素数だろう」で済む話なのだけど、ハニカム配列だからまた話が変わる。

ハニカムは画素数の2倍で出力するのが当時のフジフイルムの考えなので、そうすると600万画素で記録するのがベストとなる。

まあ、さっきの等倍切り出しを見ての通りで、ちゃんと600万画素の解像度があるか、というと、やっぱり足りない感じはある。

でも被写体によっては600万でもいいかなと思えるシーンもあったりもする。

ならまあ、一応600万画素にしておくのがいいかな。

(このblogではどうせ200万画素くらいにしちゃうけど)

画素数は選べるけど、JPEGの記録品質は選べなかった。

Exifを見るとNORMALと書いてある。FINEじゃないのが気になるけど、別に低いわけじゃなさそう。

その他の設定はまるっとデフォルト、何でもカメラまかせのオートで撮影。

ただ、測光モードだけは、平均・マルチ・スポットのうち、平均を選んだ。多分デフォルトはマルチ。

以前FinePix 6800Zを使ってみた時、マルチでは中央に偏重してる感じで好みに合わなかったため。私わりと平均的なのが好き。

|

| 七道駅海側のふたつの石碑。 左は、江戸初期の砲術家の偉業を称える「放鳥銃低限記」の碑。 右は、近くにあった鉄砲試射場跡地を示す「鉄砲鍛冶射的場跡」の碑 |

さてスーパーCCDハニカムSRは、広いダイナミックレンジが売り。

で、実際にダイナミックレンジが広いかどうかと画像を見ていても、うーん、どうだろう。正直よくわからない。

そこで、この画像のガンマをぐっと下げてみた。

こうすると、光が反射して真っ白になりかけていた金属の説明板が、白飛びせずに粘っている。

他のカメラでも粘るシチュエーションだったかもしれないけど、とりあえずF700は粘った。

感度の高いS画素と、感度の低いR画素を同時に使うことで広いダイナミックレンジを実現、というからには、「S画素では白飛びしてしまう部分を、R画素が補う」と考えられる。

逆かもしれないけれど、まあ説明見る限りSが主でRが従に見える。

とすると、白飛びを抑える作用はあっても、黒つぶれを抑える作用はあんまり期待できないかも。

ともあれ、こういう金属看板をメモ代わりに撮影すると、反射で飛んで読めなくなっていたりしがち。

F700で撮ったのは、明るすぎるようでもガンマを下げればちゃんと読めた。少なくとも看板メモには強そうだ。

大和川を渡ってぶらぶら歩くと、安立町の商店街に。

何度か来たことはあるけれど、ここの東通り商店街には行ってみたことがなかったので行ってみる。

|

| これはガンマを上げると商店街の中も写っている。 しかしハニカムSRは暗部の階調には効果なさそうなので、何でも写るのかも。 |

|

| ピントが合わず。暗くて無理だったにしても、なぜ遠くじゃなくて近くにピンを置いちゃうんだろう……? さすがに商店街の向こうは白飛びで、ハニカムSRといえど救えない。 |

|

| 短い東通り商店街の端まで来て、安立町商店街に戻ろうとするとこんなところ。 左手はかつて店舗が入っていたらしい廃墟。右手は住宅。陰と陽。 奥は小さなテナントビルみたいな建物で、暗い中に肉屋さんが営業中。通り抜けると元の商店街。 知らずにずいぶんディープなところを通ってしまった。昭和の残り香…… |

ところで、花を撮ってみたら見事がっかりな奥ピン。

この後何度か花マクロにチャレンジして、やたらと奥ピンが乱発されて成功例が少ない。

マクロ最短は9cmというからそれなりに寄れるはずなんだけど、どうも手前より奥にあわせがち。液晶もピント確認できるほど大きくも高解像度でもない。

マルチAFじゃなくて、1点指定でやればもう少し歩留まり良くなるのかな……。

|

| 阪堺線安立町駅、天王寺方面行きホーム横にいい感じの廃屋が。 |

とりあえず簡単に撮って回ってみて、まあ、なかなかよく写るな、と。

起動も早いし、使いやすい。

気になったのは、電源スイッチが結構固めのスライドスイッチ。

これは多くの人には不満点になりそう。特に、スライド左でOFF・中央で再生・右で撮影なんだけど、固すぎて再生しようとして撮影までいっちゃいがち。

しかしながら、手袋しながらでも問題なく撮影開始できる。

バイクに乗ったままスナップを撮りたいときに、押しボタンスイッチが押せなくて手袋を外すことが多いんだけど、これならそのままいける。私にとってはメリット。

レンズがワイド端で起動しないことの他にも、わりと細かいところで首を傾げるところはある。

露出補正しても液晶ファインダーに反映されないとか。撮影してポストビューには反映されてるけど、おおまかな確認くらいしたいな。

露出補正の操作も、露出補正ボタンを押しながら十字キー左右で操作。独立ボタンがあるのはいいけど、まさか押しながらとは。

必ずしも押しながらで悪いとはいわないけど、露出ボタンを押してない時に左に入れるとマクロモードで、ズームしてるとワイド端に移動する。つまり操作ミスするとズーミングと構図取りをやり直し。

DISPボタンで画面に分割線を出せるけど、この設定は記憶しないので、電源切ったら分割線なしに戻ってるのも惜しい。

液晶オフも記憶しないから、省エネ利用にも差支えがあるな。

このカメラはある程度大きさに余裕がありそうな筐体なのに、700mAhしかない小さなNP-40を使う。

カタログスペックでさえ明らかにスタミナがないのがわかる(CIPA基準で110枚)。

すると液晶オフは記憶してほしいところ。

それから、あまり色味のないシーンで目立つんだけど、ホワイトバランスが緑に転ぶ気がする。

上の写真なんか結構目立つし、東通り商店街入り口のカットも緑っぽいように思える。

まあ、異常というほどではないかもしれないけど。

載せたカットでは目立ってないけれど、CCDにゴミがついてるみたい。

どうもこのカメラはずいぶんゴミが入りやすいみたいで、私以外でもゴミ入った報告がネットで多数見られた。

レンズが動いたら外気を吸い込むとか、何かゴミを入れやすい造りになってるんだろうな。

実写その二・RAWで国道170号旧道南部

F700は、CCD-RAWでの撮影が可能。

そして嬉しい事に、s7rawというフリーウェアで現像できて、これが高機能。

どうせならRAWで撮ってみようということで、再び実写へ。

とりあえず、特に設定を触らずそのままs7rawで現像したRAWと、RAWのプレビューとして入っていたJPEG画像を見比べてみる。

ちなみにプレビューは1280x960で、Irfanview当たりのビューアに.RAFファイルを食わせると表示してくれる。

|

| 大森神社拝殿。 |

色がぜんぜん違いますがな。

s7rawの方に「Use Old WB」という設定があり、それを有効にしてみると下のような緑っぽいホワイトバランスになった。

そうすると、どこかでFinePixのホワイトバランスのアルゴリズムが変わったのかな。

以前撮ったFinePix 6800Zとか4700Zとかも、下のような色だったような気がしなくもない。F700より一年後のF610だと、下より上の色だったような。

どっちが正しいかとなると、私は上のs7rawの色のほうが正しく思える。

上がマゼンタに転んでるように見える人も居るとは思うけれど。

また、JPEGは若干周囲がトリミングされるようで、RAWの方が写っている範囲が広い。

|

| 大森神社は熊取町の山手にある古い神社。 拝殿前には小さめながらも舞台がある。 |

|

| 撫で牛はよくあるけど撫で犬? 安産祈願の子安犬だそう。 台座に十二支も刻まれていて、自分の干支と犬を撫でるとご利益が。 |

|

| 神社全景。わりと広々している。 |

|

| 貝塚だとやはり水間寺。 |

|

| 本堂裏側。 |

|

| お夏清十郎、というと姫路の駆け落ち話がポピュラーだが、こっちのは水間に来た勅使・山名清十郎とそれに給仕した地元の娘さんお夏の身分違いの悲恋話。 |

|

| 旧道を行くと「楠神社」という看板がある。入って行くと、この西葛城神社がある。 元々、ここの豪族松浦氏が楠公を偲んで建てた楠神社があり、明治になって近くの村のお社を合祀したもの。 |

|

| 拝殿前の「駒繋ぎの杉」は枯れてしまっているが、うろの中にお地蔵さんが輪になっていた。 |

|

| 神於山という、和泉山脈の手前にぽつりと離れた山がある。 かつては大伽藍を誇ったという天台宗神於寺は、廃仏毀釈で見る影もなくなってしまった。 |

FinePixのマルチ測光は中央重点が強すぎて気に入らない……と先に書いたのは、上の神於寺のようなカットで、真ん中に引っ張られて大オーバーになるのが嫌だから。こういうのよく撮るし。

しかしF700の場合、平均測光にすると空や屋根の反射に引っ張られてずいぶんアンダーになる。

あとでマルチ測光に切り替えてみると結果がよくなった。このカメラはマルチのほうが無難か。

RAWで撮って気になるのは、撮影時の制限。

[F]ボタンから入れるFinePix Photo Modeメニューがアクセス不能になる。

そのメニューには、ISO感度・記録画素数・FinePixカラー(スタンダード・クローム・B&W)がある。

画素数固定は当然としても、感度が最低で固定。それはちょっと厳しいものがある。

もっとも、機能制限がヘンなのはRAWに限らない。JPEGでも不思議な制限だらけ。

モードダイヤルで、何でもかんでもオートにしかできないAUTOモードにすると、感度・ストロボがオートにできる。しかし測光モードは選択不可で露出補正も不可。

Pモードにすると、感度が選べるようになるけどオートがなくなる。ストロボオートもなくなって、使うなら強制発光になる。A/S/Mいずれも同じ。

シーンプログラムだと、シーンモードを問わずAEブラケットも露出補正も使えなくなる。

ほとんどすべてのモードにおいて、何らかの機能が制限されてしまう。無制限ですべてができるモードが存在しない。

コンパクトカメラって、Aモードがあっても絞りが二段階だったりするのが多いのに、F700はしっかり絞り羽根を備えてF2.8から8.0まで3段分、1/3段刻みで設定できる。(シャッタースピードが1/1000秒までで、昼間は開放使えないけど)

なのに、意図のよくわからない機能制限に邪魔されるのはなんとも惜しいな。

高感度使いたい時だけJPEGに戻すというのは、RAWの切り替えがメニューの奥の奥にあって非常に面倒。

-2EVまで露出補正して現像で救えば2段増感のISO800相当だから、そのほうが早い。

RAWでは撮影間隔も長くなって、10秒とはいわないまでも、5秒は待つ感じ。

ファイルサイズが13MB程度になり、単純に書き込みに時間がかかるんだと思う。

連写モードボタンも無反応になり、連写もブラケットも使えない。使えてもこれじゃしかたないな。

2GBのカードで、RAWの撮影枚数は157枚と出る。

JPEG 6Mで1360枚、3Mで2558枚。

2GBあればRAWでもいいけど、512MB程度だとなかなか使えなさそう。すぐJPEGと切り替えられるような仕様なら使い分けもできるんだけどなあ。

s7rawで現像して遊ぶ

s7rawで現像すると、ハニカムSRのS画素とR画素を別個に現像したり、比率を変えて混合したりといった処理ができちゃう。

実際に見てみると。

|

| OCATビル屋上庭園にて。 デフォルト設定現像 S:50 / R:50 |

|

| S画素のみ |

|

| R画素のみ |

こうして並べてみると、やっぱり主に使われるのはS画素で、R画素はハイライトの白飛び防止のためのものなのがわかる。S画素だけでも画像は成立している。R画素じゃ成立していない。

しかしS画素のみだと、太陽の周りは完全に潰れてしまって、太陽に重なった葉や枝も掻き消えている。そんな極端なところだけでなく、白い花にも飛んでる部分がある。

SR混合の画像だと、太陽まわりもかなり潰れずに生きていて、白い花はより綺麗に写っている。

別にハイライト以外がアンダーになっているわけでもなく、これはよくハニカムSRが活きたカットだと思う。もっとR画素の比率を増やして、空の白飛び面積を減らすこともできる。

まあ、こんな太陽モロ入れなんて無茶は極端な例だとしても、普段はさりげなく画像を白飛びから救ってるんじゃないかな。

|

| プレビュー画像 |

通常のJPEG撮影ではわざわざR画素を殺してる、というのも変な話だし、多分ちゃんとR画素も使ってるんじゃないかな。

|

| 大阪工芸館の田の神 |

|

| 画像左下、等倍切り出し。 |

露出補正-2EVで、現像で+2EV増感、をやってみた上がりがこちら。

ハニカムCCDは割と、どんな被写体でもちょっとざらついた感じの写りをする。

偽色が出るようなノイズではないので、コンクリートなんかでは別に違和感も出ない。

2段増感でこの程度だったら、私なら想定内かな。

|

| 大阪工芸館屋上の大瓶展示。 |

そこでSR混合比を変えてRを増やすと、またヒビが見やすくなる。

太陽ほど極端なものでなくても、やはりハニカムSRは効果ありそう。

s7rawには、「SR画素混合比」のようなスペシャルなものはもちろん、ホワイトバランスやトーンカーブ、シャープネスなどの一般的なRAW現像でやれることはひと通りやれる。

レンズ補正の機能もあり、さすがにデジタル一眼の純正レンズのようにフルオートで歪曲収差補正までは無理(手動ではできる)とはいえ、「画面全体を走査して倍率色収差を検出して補正する」ところまではやってくれる。

RAW現像を使いこなせれば、F700/F710のポテンシャルをぐっと引き出せそう。

ついでに、RAW関係ないけど、平均測光とマルチ測光の上がりの違いを。

同じようなカットのつもりで結構違ってたけど、まあマルチのほうが無難な仕上がり。

露出補正がファインダーに反映しない仕様だから、無難な方が頼もしい。

バッテリーライフとモバイルバッテリー

二度目になるけど、F700はバッテリーがNP-40で、700mAhそこらの小さいもの。

筐体は大型とは言わないけど小型モデルともいえないサイズなのに、バッテリーだけ超スリムモデルで使うようなやつ。

おかげで、あんまり持たない。

ところで、このカメラは充電器は付属しない。

ACアダプターが付属して、接続すると本体で充電する。

ということは、こういうことができる。

|

| レンズ上の赤いチャージランプが点灯している。 しばらくチャージすると満タンになって消える。 |

F700のACアダプターは、電圧5V・電流1.5Aのもの。

電圧ならUSBで足りるし、電流も最近の大出力タイプなら出せるものがある。

プラグが問題だけど、これはありふれた汎用の丸ピンで、EIAJ極性統一プラグタイプ2というもの。

同じプラグを使っているのがPSP。おかげでUSB充電ケーブルが簡単に買える。

他にも、手元にあるものではSONY Tablet PとかLifetouchのようなタブレットPCのACアダプターが、同じプラグで同じ電圧、電流も1.5Aや2A程度のものだった。

これらを接続すると、電池を抜いていても撮影できた。

すると、1.5A以上を出力するものなら、モバイルバッテリーで駆動することもできそう。

……と思って上の写真の、2A出力だというモバイルバッテリーを買ってきたのだけど、あいにくこれではちゃんと動作できなかった。

まあケーブルが明らかに細いし、抵抗値とかチェックされて出力下げられてるのかもしれない。

モバイルバッテリーで充電はできるから、この頼りないバッテリーライフを補う役目は果たせる。

充電だけであれば、モバイルバッテリーの出力電流は500mAでも1Aでも大丈夫そう。再生モードもなんとか動くみたい。

EIAJ タイプ2のプラグを使うデジカメは、古いものを中心にかなり多数ある。

同じプラグで2Aくらい出るACアダプターがあると、動作確認などに便利。

稀にある本体充電のカメラ(LUMIX DMC-F7とか)では、同じように充電もできるだろうと思う。

それにしても、F700とはなんとイジるところの多いカメラだろう。

ぶっちゃけJPEG撮って出しだと微妙に物足りん感じで、RAW現像やろうという気にさせる。

カメラ自体にもなんか頼りない部分が多いから、工夫して使って補う必要がある。

こうなると、レンズの状態がまともな個体を探し出したいな……